Компания Google представила инициативу Project Suncatcher, предполагающую развёртывание на орбите спутниковых кластеров с вычислительными модулями на базе TPU. Как сообщает пресс-служба корпорации, аппараты будут функционировать за счёт солнечного излучения, которого в околоземном пространстве достаточно, а связь между ними обеспечат оптические каналы передачи данных.

Космическое расположение спутников выбрано неслучайно. При грамотном подборе орбитальной траектории эффективность солнечных панелей возрастает восьмикратно по сравнению с наземными аналогами, обеспечивая почти бесперебойную выработку энергии вне зависимости от метеоусловий. Это значительно сократит зависимость от аккумуляторных систем.

Орбитальное пространство со временем может превратиться в идеальную платформу для расширения искусственного интеллекта. Project Suncatcher нацелен на формирование компактных спутниковых группировок с энергоснабжением от фотоэлементов, укомплектованных TPU-акселераторами Google. Применение оптических межспутниковых соединений открывает широкие возможности для наращивания мощностей. Дополнительным преимуществом становится снижение нагрузки на земные ресурсы.

Корпорация обнародовала документ Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design, где отражены достижения в решении ключевых проблем проекта, включая организацию высокоскоростного межспутникового обмена данными. Учтены орбитальная механика и влияние радиации на вычислительные процессы. Модульная архитектура позволит в перспективе создать в космосе легко масштабируемую ИИ-инфраструктуру.

Источник изображения: Javier Miranda/unsplash.com

Проектируемая система представляет собой сеть спутников на солнечно-синхронной низкой орбите, функционирующих в зоне восходов и закатов, где они практически постоянно освещены солнцем. Подобная орбитальная конфигурация даёт возможность оптимально использовать солнечную энергию и минимизировать применение громоздких аккумуляторов. Однако перед реализацией замысла предстоит преодолеть ряд технических сложностей.

Первостепенной задачей является создание скоростных оптических каналов с минимальной задержкой для распределённого космического дата-центра. Чтобы достичь производительности, аналогичной земным системам, потребуется организовать обмен данными на уровне десятков терабит в секунду. Вероятно, этого удастся достичь благодаря спектральному уплотнению каналов (DWDM) и пространственному мультиплексированию сигналов.

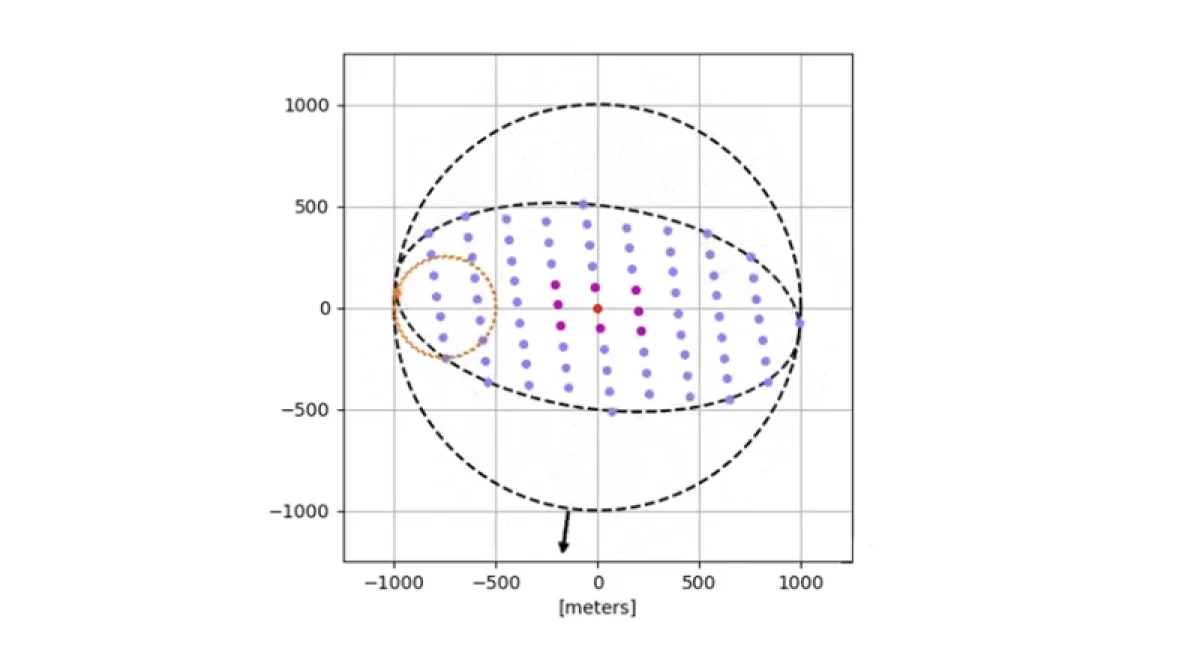

Однако для реализации требуемой пропускной способности необходима мощность сигнала, в тысячи раз превышающая показатели традиционных систем дальней связи. Предполагается, что частичным решением может стать размещение спутников на предельно малых расстояниях (километр или менее). Компания уже приступила к лабораторным испытаниям соответствующих технологий, достигнув скорости передачи 800 Гбит/с в каждом направлении при использовании пары приёмопередатчиков (суммарно 1,6 Тбит/с).

Параллельно потребовалось разработать модели орбитального движения для спутников, находящихся вблизи друг друга, поскольку их расположение должно быть значительно плотнее, чем в любых существующих системах. На орбитальную динамику влияют такие факторы, как несферичность гравитационного поля Земли и возможное воздействие разреженных слоёв атмосферы. Согласно расчётам, при межспутниковом расстоянии в сотни метров для сохранения стабильности группировки на солнечно-синхронной орбите потребуются лишь незначительные корректирующие манёвры.

Отдельного внимания заслуживает обеспечение устойчивости TPU к условиям низкой околоземной орбиты. Модель TPU v6e Trillium прошла тестирование пучком протонов с энергией 67 МэВ для оценки радиационной стойкости.

Источник изображения: Google

Наиболее уязвимыми элементами проявили себя HBM-модули памяти, однако в целом результаты обнадёживают для стандартных компонентов — TPU Trillium демонстрируют неожиданно высокую радиационную устойчивость для космического применения.

Существенным аспектом остаётся экономическая обоснованность проекта, особенно стоимость запуска. Исторически высокая цена вывода грузов на орбиту являлась одним из ключевых ограничений для развёртывания масштабных космических систем. Однако в Google предполагают, что к середине 2030-х годов стоимость запуска может опуститься ниже $200 за килограмм. При таких расходах, по оценкам компании, затраты на запуск и эксплуатацию космического дата-центра станут сравнимы с заявленными годовыми энергозатратами эквивалентного наземного центра обработки данных в пересчёте на киловатт-час.

Согласно первоначальным оценкам, отсутствуют непреодолимые барьеры физического или финансового характера для организации вычислительных процессов в космосе, однако существует необходимость в преодолении ряда технических сложностей, включая терморегуляцию, создание скоростных каналов связи с Землёй и повышение отказоустойчивости орбитальных комплексов.

Для устранения этих проблем следующим шагом станет экспериментальная программа совместно с компанией Planet, предусматривающая запуск двух тестовых спутниковых модулей до наступления 2027 года. Будут исследованы функционирование тензорных процессоров в условиях космоса, а также применение лазерных систем связи между спутниками. В перспективе масштабные орбитальные группировки гигаваттного класса смогут получить преимущества от внедрения специализированных вычислительных структур, адаптированных к космическим реалиям.

Активность космических инициатив заметно возросла в последний период. Например, в завершении октября стало известно о планах Crusoe по развёртыванию облачной инфраструктуры на спутниковой платформе Starcloud.

Информационные источники:

- Google Research